从“靠毛驴车养护渗水井”到污水管网基本建成——

□北方周末报记者 王林喜 王静超

1959年7月下旬的一天,呼市电闪雷鸣、暴雨倾盆,大雨下了一天,这场暴雨形成的洪水将锡林路变成了河道。

原来住在该路内蒙古卫生防疫站宿舍的刘富贵老人回忆,为防止洪水进入防疫站,站里只能把所有人集中到了二楼。

2012年7月出版的《呼和浩特大事记》记录:1959年7月26日至27日,呼市突降暴雨,降雨量为218.1毫米,城内就地起水数尺,牛桥被冲毁,大黑河出现洪峰。

(呼市牛桥)

很多旧城的房子被夷为平地。被毁的“牛桥”,建于清康熙35年(位于市1中附近,因桥的两岸是旧城最大的牛市而得名)。

在刘富贵的印象中,那个时候,呼市根本没有所谓的下水管网,雨水基本靠自然外排流入附近的河道,如果河道堵塞,一遇暴雨,便会发生严重的城市内涝。

“这是有记载的呼市历史上最大的一次城市内涝”,刘富贵称,但暴雨过后,相关部门并没有意识到建设下水管网的重要性,而是单纯地将灾害归于天灾。

上世纪80年代:开启城市下水管网建设

随着城市建成区面积的不断扩大,以前采用的明渠和暗沟相结合的排水系统已经不能满足城市排水的需要,同时老旧的排水沟渠因年久失修,淤塞严重,明沟和河道水塘里垃圾堆积、污水四溢。

呼市春华水务集团公司供排水公司排水管网养护分公司副经理张勤说,进入上世纪80年代,呼市成立了城市排水管理筹备处,对旧城渗水井、新城排水沟的改造才开始提上议事日程。 “因为没有一个城市下水管道建设的整体规划,最初只是进行填沟修河道”,刘富贵说,后期呼市学习参照其他大城市建设下水道的经验,将地下管网式排水设施建设模式复制到呼市。

张勤曾经参与呼市《排水志》的编制工作。他回忆,上世纪六七十年代,呼市没有排水系统,在旧城,基本都是渗水井,雨水、污水都往里面灌,靠毛驴车和简单地器械养护渗水井不被堵塞;而在建设中的新城,情况相对好一点,雨水、污水直接流排到河沟里。

张勤描述过去呼市雨水、污水外排状况时戏称,“下水基本靠内渗、外排基本靠名流”,形象地刻画出当时呼市城市排水系统的落后。

1982年,呼市在通道街修通第一条排水管网,实现了雨水、污水排放首次分离。张勤说,这条管网到现在还在用,从此呼市开始在城市建设市政设施规划,有意识地将下水道的建设概念圈入规划。

(2010年8月,大雨突袭呼市,工作人员打开下水井盖排水)

但最初的下水道规划建设一度滞后于城市地上建筑物的规划建设速度。呼市水务局一位不愿透露姓名的工作人员说,主要原因在于资金缺乏,各级主管部门认为地下管网建设得再多、再好也没有政绩,所以全市下水管网一度受限于互联互通。

上世纪90年代中后期:进行更新改造

来自呼市水务局的消息称,一段时期以来,城市建设“先地上、后地下”的建设模式导致城市内涝防治体系与城市发展需求不匹配,区域内的排水系统不达标,防洪防涝能力弱,构建城市整体下水管网成为呼市防洪防涝的重中之重。

据了解,1997年,当时的呼市水务局、给排水管理局牵头对呼市重点区域的下水管网进行规模性的改扩建,下水管网延伸至当时的二环路。张勤说,期间,扩建管网的一个重要标志是呼市辛辛板污水处理厂日处理规模达到了10万吨,进一步将雨水和污水排放分离,雨水通过下水道就近或通过泵站逐级入河,排入呼市护城河、扎达盖河等河道,然后排入大黑河、小黑河。

21世纪:污水管网基本建成

张勤介绍,从2008年呼市供排水局管网公司成立以来,重点进行雨水外排水道的改造,按照小街巷1~2年、街道2年、立交桥下5年一次暴雨重现的吸水能力建设改造。

在设计上,雨水下水管道有一个收水时间,其2年重现期,正常需要15分钟才能将地面雨水收尽,遇上1小时达50毫米的大暴雨,可能就需要30分钟或更长时间来进行收水。

5年重现期,就需要泵站来加压吸水。

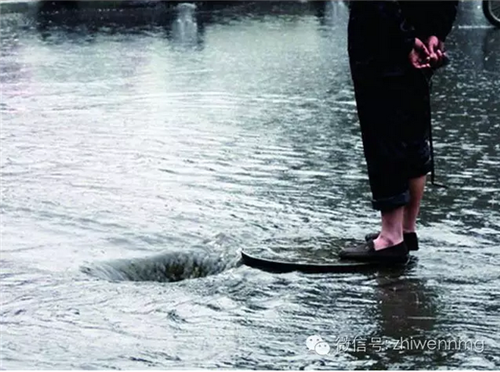

(2012年7月,呼市出现大到暴雨天气,路面积水严重)

张勤称,目前,按照规划设计,呼市雨、污水管道必须做到彻底分离排放,呼市最早的一条雨水箱涵式(维修车可以进入维修)排放管道在锡林路建成,吸水位置位于锡林路南北、鄂尔多斯路东西。

他说,由于呼市属于干旱地区,河道没有自净水,如果将污水排入河道,会引发二次污染。

市水务局称,2013年,市水务局二级单位春华水务公司划归市政府直接管辖,同年将原市排水事业管理局的职能整体划归春华水务公司,从此,呼市城市下水管网建设进入一个新阶段。

张勤给记者提供了一份呼市辛辛板、章盖营、公主府、金桥、班定营5大污水处理厂额污水处理能力分析,他说,现在呼市建成区内的污水管网基本建成。